abgeschlossene Projekte (Auswahl)

Aufbereitung ungebundener Leibniz-Handschriften

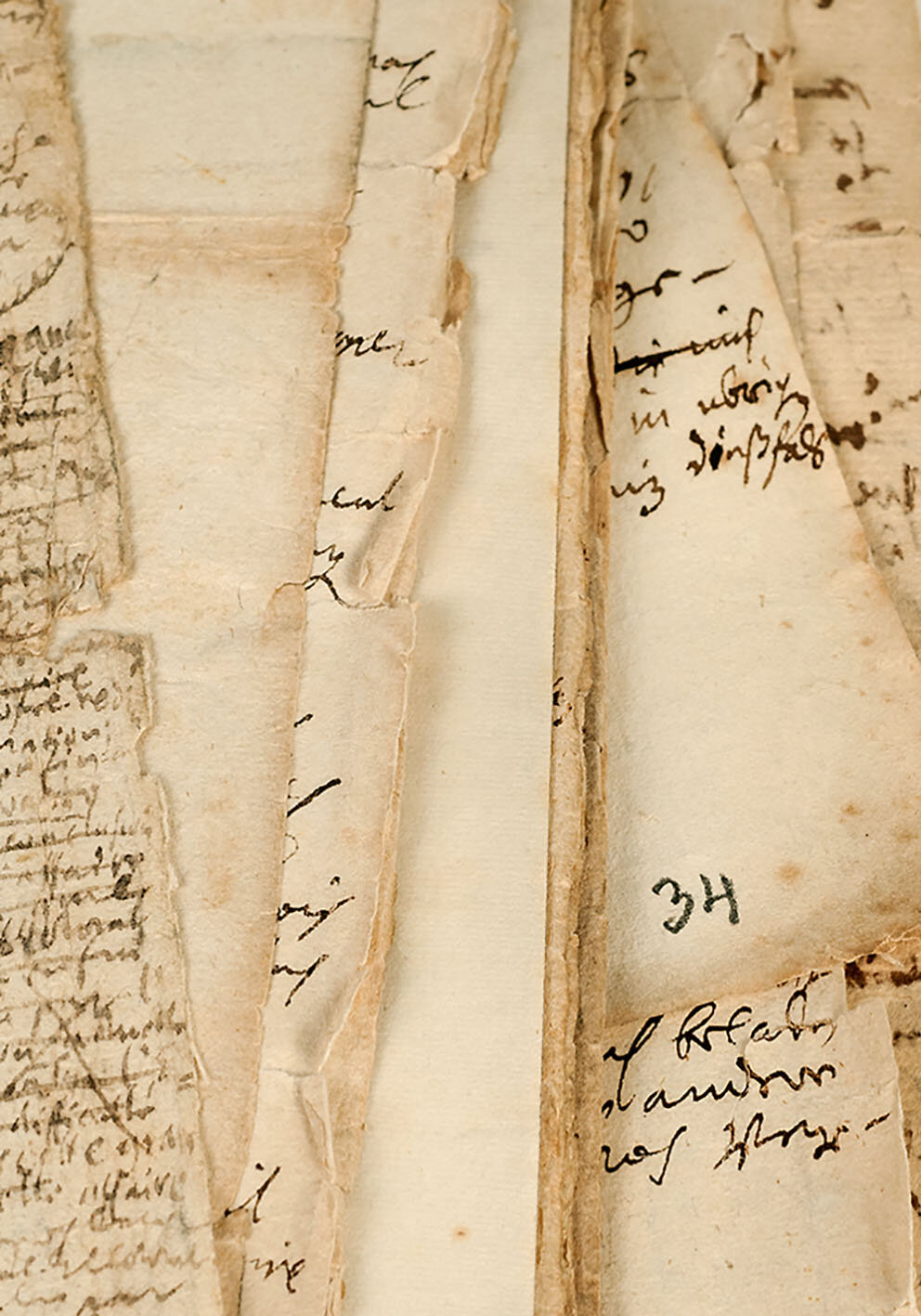

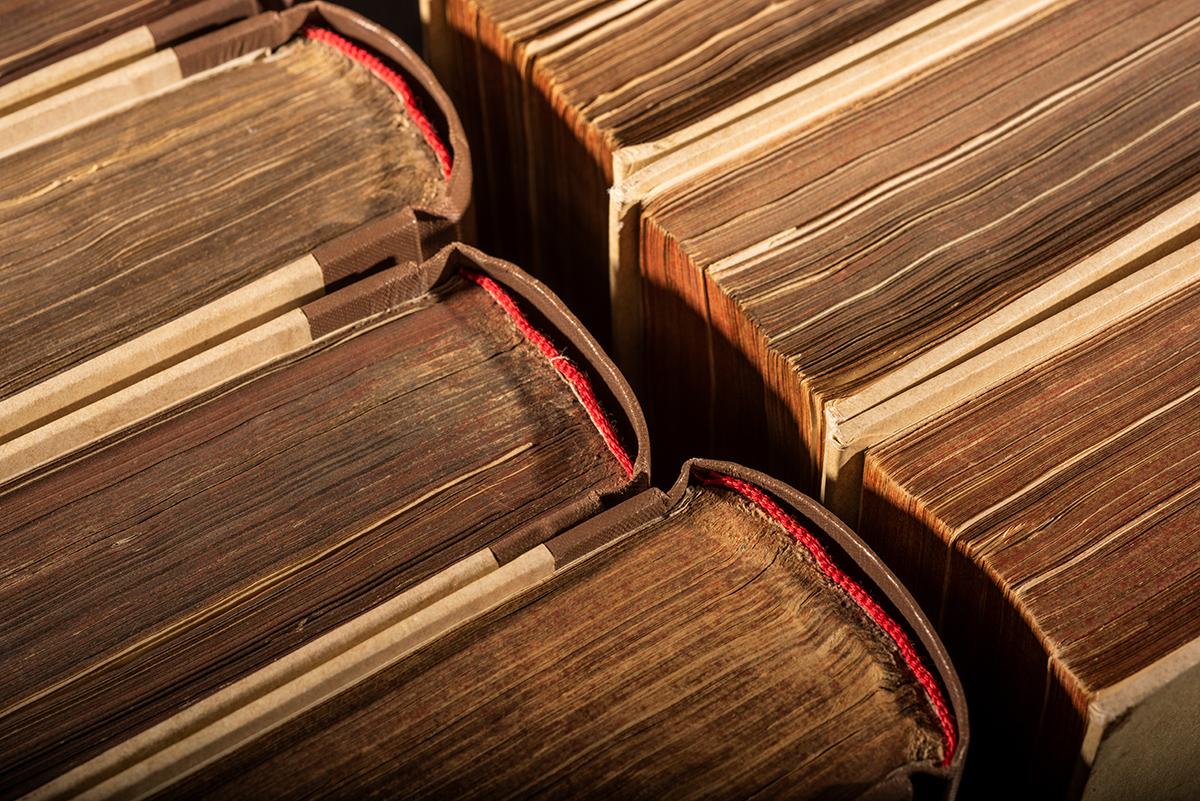

Ziel des Projektes ist die restauratorische und konservatorische Sicherung der unter der Signaturengruppe LBr 412–568 liegenden Faszikel aus dem Briefwechsel von Gottfried Wilhelm Leibniz.

Der Nachlass von Gottfried Wilhelm Leibniz zählt zu den bedeutendsten Nachlässen des 17. und frühen 18. Jahrhunderts und wird seit Leibniz‘ Tod in der heutigen Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek (GWLB) verwahrt. Er besteht aus Manuskripten, Vorarbeiten, den Resten des Zettelkastens (sogenannter Zettel-Schrank), Lebensdokumenten und dem Briefwechsel. Der Nachlass umfasst circa 100.000 Blatt, von besonderer Bedeutung ist die darin enthaltene Korrespondenz (circa 15.000 Briefe) mit der gelehrten Welt seiner Zeit, die seit 2007 zum UNESCO-Weltdokumentenerbe gehört. Der Nachlass wurde in den Jahren 2016 bis 2019 digitalisiert und ist in unseren Digitalen Sammlungen zu finden.

Aufgrund des guten Fortschrittes der Restaurierung des Nachlasses wurde im Jahr 2018 mit der Aufbereitung des Briefwechsels begonnen. In den nun beantragten Briefsignaturen LBr 412–568 liegen wichtige Zeugnisse der internationalen gelehrten Kommunikation des Netzwerkers Leibniz vor, darunter der Briefwechsel mit Christian Huygens, den Brüdern Jablonski, Vitalis Jordanus und Knorr von Rosenroth.

Wir helfen Ihnen

Laufzeit

2021

Förderung

Ministerium für Wissenschaft und Kultur

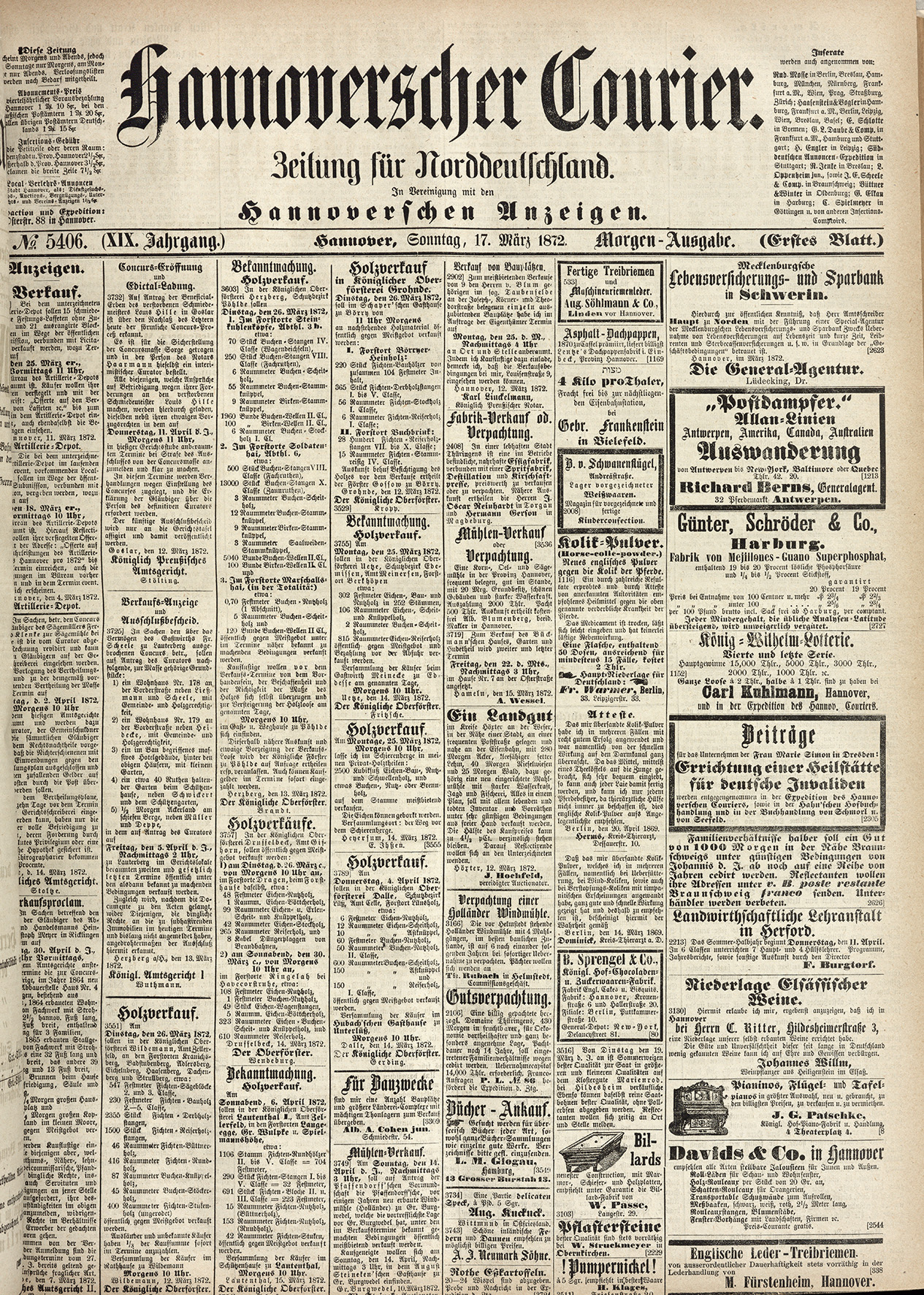

Digitalisierung des Hannoverschen Kuriers

Der Hannoversche Kurier zählt zu den bedeutendsten niedersächsischen Zeitungen seiner Zeit. Er erschien zwischen September 1854 und August 1944 mit rund 56.000 Ausgaben. War das Blatt für Politik, Kunst, Literatur, Unterhaltung, Handel und Gewerbe zu Beginn noch unparteiisch, entwickelte es sich wenige Jahre später zum Sprachrohr der nationalliberalen Bewegung.

Aufgrund seiner deutschlandweiten Verbreitung, seiner politischen Bedeutung sowie seines langen Veröffentlichungszeitraums, ist der Hannoversche Kurier ein „Dauerbrenner“ des norddeutschen Pressemarktes.

Die rund 450.000 Seiten des Hannoverschen Kuriers wurden in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek bestandsschonend digitalisiert. Lückenergänzungen leisten die Staatsbibliothek zu Berlin und die Stadtbibliothek Hannover. Anschließend erfassten die Mitarbeiter:innen die Digitalisate mit OCR. Sie sind in den Digitalen Sammlungen der GWLB frei verfügbar.

Wir helfen Ihnen

Laufzeit

2021-2023

Förderung

Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen der Ausschreibung Digitalisierung historischer Zeitungen des deutschen Sprachgebiets

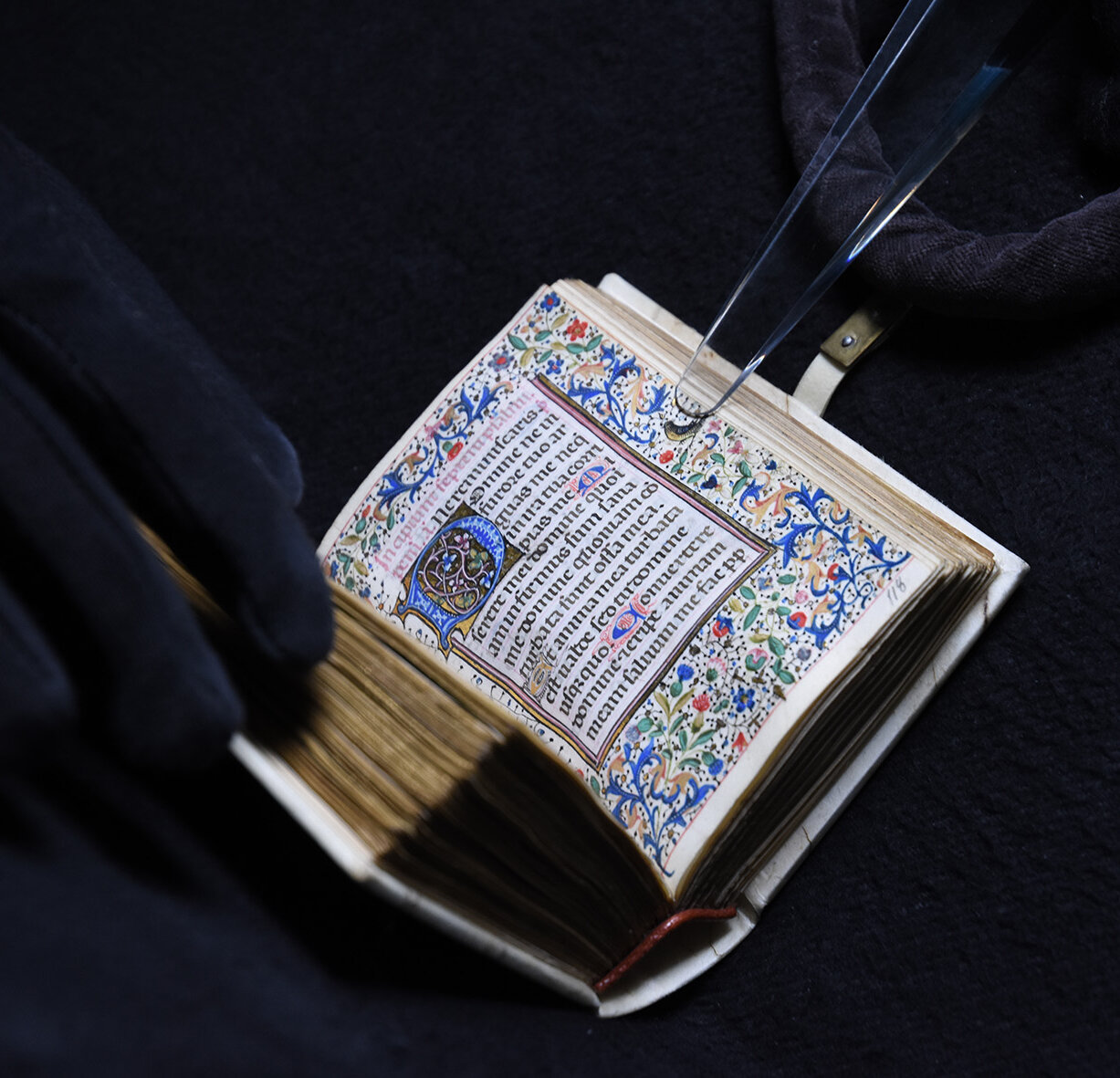

Digitalisierung der mittelalterlichen Handschriften

Im DFG-geförderten Projekt werden die mittelalterlichen Handschriften der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek (GWLB) digitalisiert und virtuell zur Verfügung gestellt. Insgesamt 40.900 Seiten von circa 180 mittelalterlichen Handschriften aus dem 9. bis frühen 16. Jahrhundert werden in die Digitalen Sammlungen eingespielt und von dort in das neu entstehende nationale Handschriftenportal aufgenommen. Grundlage der Metadaten ist der korrigierte Katalog der mittelalterlichen Handschriften, den Helmar Härtel und Felix Ekowski 1982 und 1989 in zwei Bänden veröffentlicht haben.

Die in der GWLB beziehungsweise ihren Vorgängerinstitutionen entstandene Sammlung mittelalterlicher Handschriften wurde aus einem haushistoriographischen und regionalgeschichtlichen Interesse der Bibliothek eingerichtet. Renommierte Gelehrte betreuten den Aufbau der Sammlung und verfassten als Haushistoriographen die Geschichte des Welfenhauses und ihrer Stammlande im heutigen Niedersachsen. Dabei wurde der regionale Kontext der Sammlung stets überschritten: Besondere Stücke, beispielsweise Raritäten wie alchemistische und astrologische Sammelhandschriften, und Stücke europäischer Geschichte und Literatur, erweiterten die Sammlung im Sinne einer repräsentativen Hofbibliothek.

Die überlieferten Handschriften weisen wichtige regionalgeschichtliche und historische Provenienzen auf. Der Handschriftenfonds der GWLB entstammt unter anderem Teilen der Bibliotheken beziehungsweise der Buchbestände von Adolph Friedrich, Herzog von Cambridge und Generalgouverneur von Hannover, von August dem Jüngeren von Braunschweig-Lüneburg, von Johann Georg von Eckhart, Gottfried Wilhelm Leibniz, Johann Joachim Eschenburg, Jakob Grimm, Gerhard Wolter Molanus, Gerhard von Maastricht, Carl Otto von Salzdahlum, Heinrich Meibom dem Jüngeren und Zacharias Konrad von Uffenbach.

Wir helfen Ihnen

Laufzeit

2020-2022

Förderung

DFG im Rahmen der Ausschreibung Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften

Erschließung und Digitalisierung des Hannoverschen Magazins (1814-1850)

Ziel des Projektes war die virtuelle Bereitstellung des Hannoverschen Magazins (1814-1850) sowie des Wöchentlichen Hannoverischen Intelligenz-Zettuls (1732-1735). Beide Zeitschriften markieren je den Beginn und das Ende des über 120 Jahre erschienenen Hannoverschen Magazins als eines der Leitmedien der Zeit der Personalunion und des Kurfürstentums und Königreichs Hannovers.

Während die Zeitschriften und Jahrgänge der Jahre 1750 bis 1813 bereits durch verschiedene Digitalisierungsinitiativen virtuell greifbar sind, darunter der Großteil des Verlaufs in dem Projekt Zeitschriften der Aufklärung der Universitätsbibliothek Bielefeld, fehlen die Jahrgänge des Vorläufers 1732-35 sowie die Jahrgänge des Hannoverschen Magazins 1814-1850, mit Ausnahme eines Teilstücks des Jahrgangs 1824, im digitalen Zugang. Das war aus Sicht sowohl der niedersächsischen Regionalforschung wie der Geschichtswissenschaft zur Forschung des 18. und 19. Jahrhunderts eine große Lücke.

Das Projekt schließt diese Lücke durch Digitalisierung von 37 Bänden (40 Jahrgängen) mit insgesamt 34.200 Digitalisaten.

Wir helfen Ihnen

Laufzeit

2023

Förderung

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

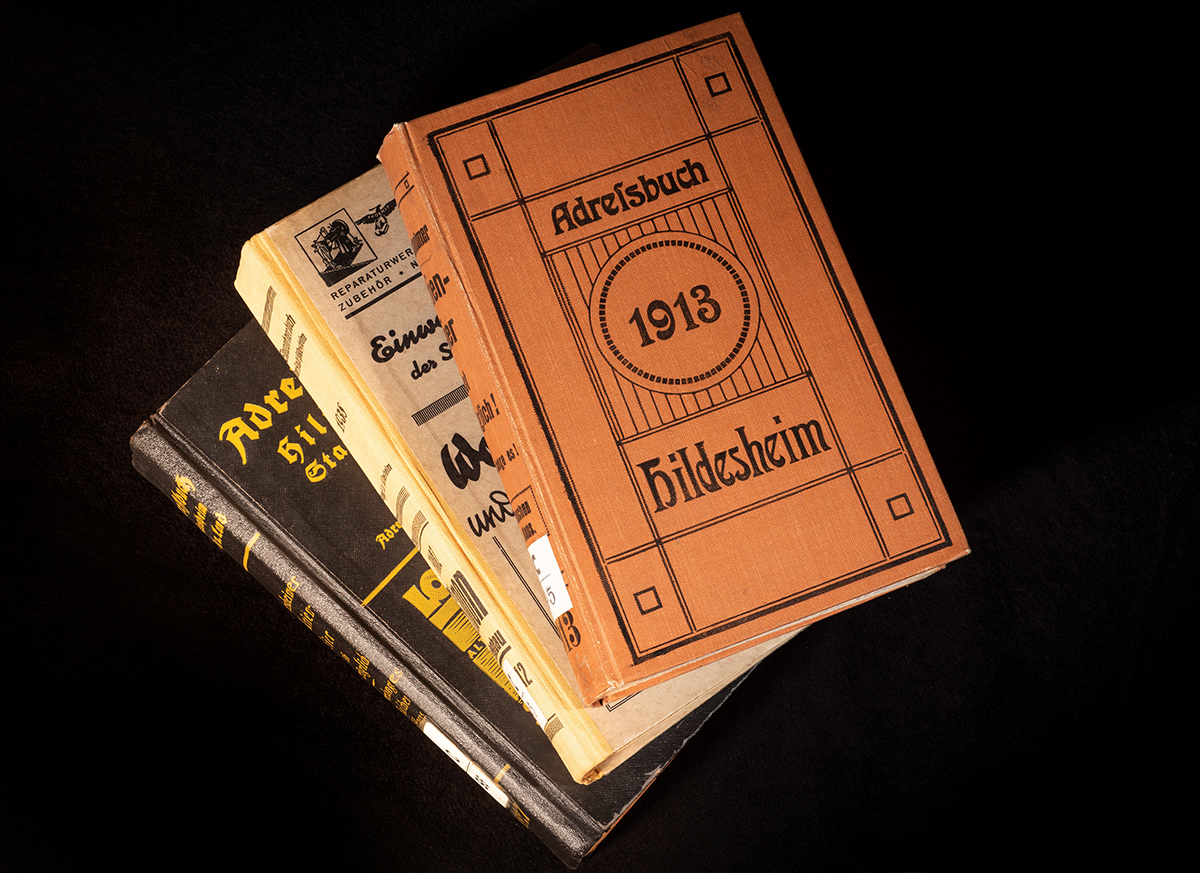

Erschließung und Digitalisierung der historischen Adressbücher der Stadt Hildesheim

Mit dem von der VGH-Stiftung geförderten Projekt „Erschließung und Digitalisierung der historischen Adressbücher der Stadt Hildesheim“ beabsichtigen die GWLB und das Stadtarchiv Hildesheim, diesen sowohl für die wissenschaftliche Forschung als auch die interessierte Öffentlichkeit bedeutenden Bestand digital zugänglich zu machen. Zugleich soll die Sichtbarkeit des kulturellen Erbes des Landes Niedersachsen sowie dessen bewahrende Institutionen auf diesem Wege erhöht werden. Im Rahmen des Projekts werden insgesamt 87 Adressbuch-Bände mit ca. 35.000 Seiten digitalisiert.

Die Erschließung und Digitalisierung der historischen Adressbücher der Stadt Hildesheim ist aus mehreren Gründen von besonderem Interesse:

- Historische Adressbücher sind von großem Interesse für Genealoginnen und Genealogen - vor Ort, aber auch im In- und Ausland.

- Sie sind eine hervorragende Quelle für die regionale Wirtschafts- und Sozialgeschichte.

- Adressbücher enthalten oftmals historische Fotografien und Karten, die gerade für die Geschichte kleinerer Gemeinden von großem historischem Wert sind.

- Interessierten Bürgerinnen und Bürgern bieten Adressbücher einen niedrigschwelligen Einstieg in die Beschäftigung mit der Geschichte ihrer Stadt.

- Adressbücher gehören zu den am besten genutzten Beständen vieler Kulturerbeeinrichtungen. Zugleich sind sie aufgrund der oft geringen Papierqualität im Bestand bedroht. Die Digitalisierung dient daher nicht nur dem leichteren Zugang, sondern auch dem Schutz der Originale.

Das Projekt gliedert sich in folgende Arbeitspakete:

- Erschließung der Adressbücher in der Zeitschriftendatenbank (ZDB)

- Digitalisierung sowie Einspielen der Digitalisate in die Digitalen Sammlungen der GWLB

- Export der digitalisierten Adressbücher in das niedersächsische Kulturerbeportal, die Deutsche Digitale Bibliothek und in das Portal Europeana

Wir helfen Ihnen

Laufzeit

2023

Förderung

VGH-Stiftung

Erschließung und Digitalisierung historischer Kartenwerke

Die drei Niedersächsischen Landesbibliotheken – die Landesbibliothek Oldenburg, die Herzog August Bibliothek und die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek (GWLB) – verwahren einen bedeutenden historischen Kartenbestand.

Der Kern der Altkartensammlung der GWLB besteht aus der Signaturgruppe „Mappe“, die ca. 4.103 lose Kartenblätter und Einzelkarten, davon 950 handgezeichnete und 3.153 gedruckte, umfasst. Darüber hinaus besitzt die GWLB in der Altatlantensammlung und der Wehrbereichsbibliothek II (WBB) herausragende Kartenwerke. Neben regionalen Karten und Atlantenblättern umfasst diese Sammlung Schlacht- und Militärübungskarten sowie historische Karten verschiedener niedersächsischer Teilgebiete und Städte. Hinzu kommt ein bedeutender Bestand von Karten aus dem Bestand welfischer Sammlungen. Hierzu zählen die Kartenwerke aus dem Besitz des hannoverschen Kurfürsten und britischen Königs Georg I., aus dem Besitz von Ernst August II., Fürstbischof von Osnabrück und Duke of York and Albany, sowie Einzelblätter und Kartenwerke aus dem Besitz Adolph Friedrichs, Duke of Cambridge.

Das Projekt Verteilte Digitale Landesbibliothek (VDL) hat zum Ziel, die mehr als 13.000 Karten der drei Landesbibliotheken zu erschließen, zu digitalisieren, virtuell im Kartenspeicher der Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV) zusammenzuführen und mit dem Portal Kulturerbe Niedersachsen zu vernetzen. Durch die virtuelle Zusammenführung dieser Kartenbestände werden ein historisches, kartographisches Dokumentationsfeld und das Kulturerbe des Landes Niedersachsen sichtbar und zugänglich gemacht.

Wir helfen Ihnen

Laufzeit

2018-2023

Förderung

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur im Rahmen der Verteilten Digitalen Landesbibliothek (VDL)

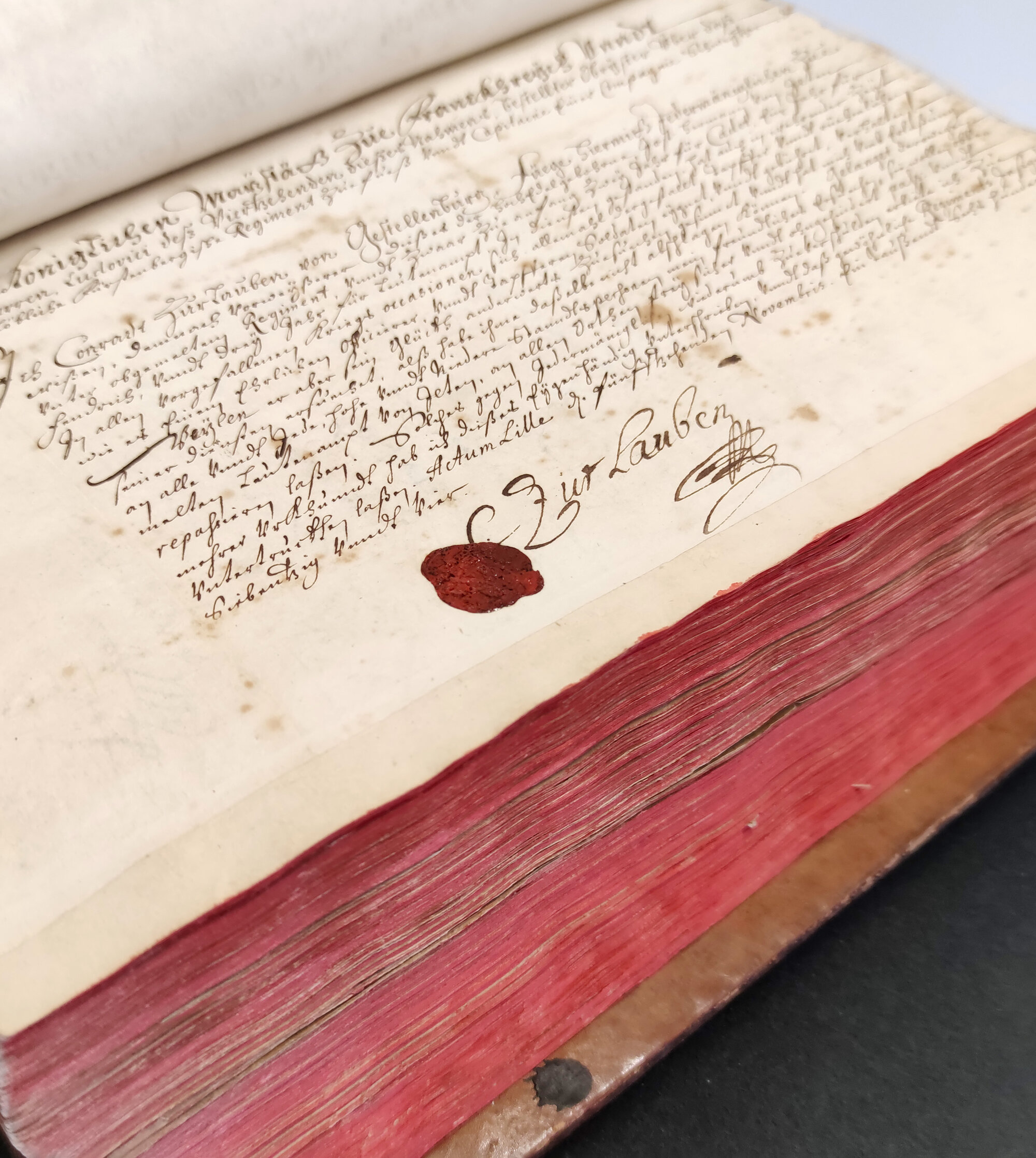

Erschließung und Digitalisierung des Ilten-Nachlasses

Im Rahmen des Projektes wurde der Nachlass des vormaligen kurhannoverschen Generalkriegskommissars Thomas Eberhard von Ilten erschlossen und digitalisiert. Insgesamt wurden über 38.000 Seiten gescannt und über 2.000 Dokumente erfasst, die aus der zweiten Hälfte des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammen. Der Nachlass wurd in die Digitalen Sammlungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek eingespielt und in der nationalen Nachlassdatenbank Kalliope erstmals vollständig katalogisiert. Neben der Digitalisierung wurden Teile der Sammlung von Kriegskommissariat und Landsachen mit Transkribus aufgearbeitet.

Der Bestand ist einer der umfangreichsten frühneuzeitlichen Nachlässe in der GWLB und von regionalem wie überregionalem historischen Interesse, vor allem für die Diplomatie-, Militär- und Verwaltungsgeschichte. Seinen Kern bildet eine 54 Bände umfassende Sammlung von Kriegskommissariat und Landsachen. Dazu kommen Nachlassteile anderer Mitglieder der Familie von Ilten, wie die Korrespondenz des Vaters und Diplomaten Jobst Hermann von Ilten (8 Bände) und des jüngeren Bruders und Generals Johann Georg von Ilten (4 Bände) sowie ein Tagebuch des älteren Bruders und Hofrichters Ernst August von Ilten (3 Bände).

Der Nachlass wurde von Thomas Eberhard von Ilten selbst zusammengestellt und kam nach seinem Tod als Legat an die königlich-kurfürstliche Bibliothek in Hannover. Die Sammlung ist größtenteils einheitlich in Folio gebunden. Umfang, Übergabe an die Bibliothek und spätere Nutzung sind in den Altakten der Bibliothek im Niedersächsischen Landesarchiv Hannover der GWLB dokumentiert.

Kooperationspartner:innen

Professur für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg

Wir helfen Ihnen

Laufzeit

2021-2023

Förderung

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Restaurierung stark geschädigter Inkunabeln aus der Sammlung der GWLB

Ziel des Projektes ist die restauratorische Bearbeitung von insgesamt acht Inkunabeln aus der Inkunabelsammlung der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek. Die Werke weisen unterschiedliche Schädigungen auf: neben losen Lagen und Blättern liegen starke Schädigungen der Einbände und Bindungen vor. Fehlende Schließenteile und geschädigte Holzdeckel erweitern das Schadbild ebenso wie Schädigungen und Verschmutzungen des Papiers der Druckseiten. Im Projekt werden nur typographische Inkunabeldrucke auf Papier restauriert.

Die Bedeutung der vorliegenden Inkunabeln resultiert – neben ihrem kulturhistorischen Wert als Druck der Frühneuzeit – aus ihrem zum Teil unikalen Charakter hinsichtlich ihrer Materialität und ihrer Provenienzen. Hinsichtlich der Materialität liegen historische Einbände des 15. Jahrhunderts vor, die bisher nur geringfügig ausgebessert und damit einen umfangreichen originalen Charakter aufweisen. Einzelne Inkunabeln weisen neben mehrfarbigen Druckbilder (schwarz-rot) per Hand eingedruckte Initialen sowie handkolorierte Initialen und Zierelemente der Buchmalerei auf. Hinsichtlich der Provenienz entstammen einzelne Inkunabeln (Ink 241, Ink 62, Ink 77a, Ink 230.) aus niedersächsischen Klosterbeständen, insbesondere aus dem Zisterzienserkloster Marienrode bei Hildesheim, bzw. dem von dem Kloster in Hannover bis zur Reformation betriebenen Marienröder Hof. Auch aufgrund der historischen Bedeutung und Provenienu ist eine restauratorische Bearbeitung dringend geboten.

Die Schädigungen der Inkunabeln resultieren einerseits aus dem Hochwasser des Frühjahrs 1946, das die aus der Kriegsauslagerung zurückgekehrten und noch in Kisten im Erdgeschoss der Bibliothek verwahrten Cimelien, darunter auch Inkunabeln der hannoverschen Sammlung, unmittelbar traf. Zudem wurden die Bestände durch unsachgemäße Lagerung des 17. Jahrhunderts (Verpackung der Bestände in Kisten im hannoverschen Schloss in feuchten Räumlichkeiten) und durch die Nutzung über die Jahrhunderte hinweg geschädigt.